现在装修圈里最有意思的矛盾,大概就是年轻人的“自我审美”和父母的“经验判断”撞个正着——就像重庆这对小夫妻的新家,刚装完黑白风,爸妈围着转了三圈念叨“太暗了像办公楼”,结果照片发网上,网友直接炸了:“这才是年轻人该有的家!”

其实我太懂这种“不被长辈理解”的感觉了。前两年我闺蜜装北欧风,她妈非说“沙发太矮像蹲在地上”;我弟装工业风,他爸指着水泥墙说“你这是没装修完吧”。但这次的黑白风不一样——它把“难搞”的黑白玩出了平衡感,没让人觉得压抑,反而像一杯加了柠檬片的黑可乐,清爽又有层次。

你看他们家的色彩比例就很聪明:不是全黑全白的“硬撞”,而是加了灰色当“调和剂”——地面用深灰地砖,床品选暖灰四件套,连玄关的拱形门洞边缘都刷了浅灰,把黑白的锋利感柔化了。还有软装的小点缀:沙发上搭的米白毯子、墙角的针叶绿植、墙上那幅带点克莱因蓝的挂画,就像给黑白色的衣服别了个彩色胸针,瞬间有了“家的温度”。我见过不少人装黑白风踩坑,要么黑用太多像密室,要么白太满像医院,这家人算是把“度”拿捏死了。

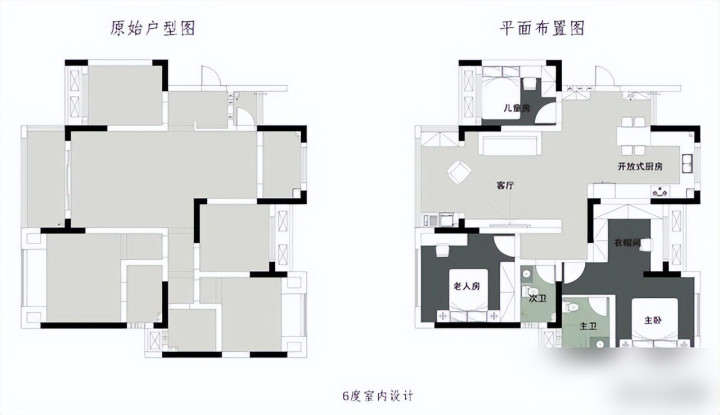

再说户型改造,原本115平的四室格局碎得像切蛋糕,他们直接拆了厨房的非承重墙,做成开放式餐厨区——站在门口一眼能望到客厅的纱帘,那种“通透感”比装十个大窗户还管用。入户的拱形门洞更妙,既藏起了顶上的大梁,又把玄关和客厅连起来,就像给空间开了个“视觉通道”,走进去都觉得呼吸变顺了。现在年轻人要的不就是这种“互动感”吗?做饭时能跟客厅追剧的另一半喊一嗓子“汤好了”,吃饭时能盯着窗外的树影发呆,比关起门来的“独立厨房”有人情味多了。

细节里的小心机更戳人:电视墙做了一字形的线条造型,没有复杂的雕花,却像幅抽象画;餐桌用黑色大理石,跟橱柜台面严丝合缝,连咖啡机都嵌进了餐边柜,看起来整整齐齐;衣帽间用黑玻柜门,既能装衣服又不显得闷,早上穿衣服时还能当镜子照——这些设计不是为了“装高级”,是真的“用着舒服”。就像他们的卧室,铺了木地板,选了暖灰色床品,墙上挂幅简单的画,没有多余的摆件,却让人躺下去就不想起来——这才是“极简风”的本质啊,不是“什么都没有”,是“只留最想要的”。

其实爸妈和网友的分歧,根本上是“审美语境”的不同:爸妈习惯了“暖色调=家”,觉得黑白太“冷”;网友看够了千篇一律的原木风、奶油风,觉得黑白太“鲜”。就像我妈总说“原木风多温馨”,可我看着那些大同小异的木色家具,早都审美疲劳了——突然看到这样的黑白风,就像喝腻了奶茶喝到一杯冰美式,清爽、带劲,还有点“我跟别人不一样”的小骄傲。

你们有没有过这种经历?

想装个小众风格被长辈吐槽,结果发朋友圈被朋友追着问链接?

我之前装了个墨绿+米白的卧室,我妈说“像旅馆”,结果我同事来家里玩,盯着墙说“你这颜色选得也太高级了”。其实装修哪有什么“标准答案”?有人爱原木风的暖,有人爱黑白风的酷,有人爱侘寂风的素——关键是“自己住着舒服”。

就像这对小夫妻的家,黑白色不是“冷”,是“清醒”;不是“单调”,是“不妥协”。

毕竟,房子是要住十年二十年的,不是装给亲戚朋友看的——你喜欢的,才是最好的,对吗?

你敢不敢装一套“被父母吐槽”但自己超爱的房子?

评论区聊聊,我先举个手——我下次一定要装个克莱因蓝的玄关!